Le yoga est-il thérapeutique ?

Il est devenu courant de dire que le yoga est une thérapie à part entière. D’aucuns estiment que telle posture soigne tel mal ou aiment voir dans cette discipline ancienne une sorte de boîte à outils visant au bien-être physique et psychique de ses pratiquants. Qu’en est-il précisément ? Voici, ci-dessous, un élément de réponse, dans un article signé d’Ysé Tardan-Masquelier, historienne des religions, paru dans le dernier numéro de la Revue Française de Yoga (janvier 2025) qui s’intéresse à la question du soin :

On me pardonnera d’évoquer, au point de départ de cet article, un souvenir personnel. Pendant ma formation à l’École Française de Yoga, j’ai eu la chance de compter Nil Hahoutoff parmi mes formateurs. Au nombre des courtes phrases qu’il affectionnait, celle-ci m’a particulièrement interrogée : « Le yoga n’est pas une thérapie, mais il est puissamment thérapeutique ». Après y avoir vu un effet de son humour, qu’il avait fréquent, j’ai senti qu’il y avait là une vérité profonde à creuser, un peu comme un koan zen. Du côtoiement abrupt de la négation et de l’affirmation, surgissaient une multitude de questions qui m’habitent encore aujourd’hui. Elles touchent à la nature même du yoga, voie de libération, et à ses expressions historiques. Certes, en Inde même, les contextes culturels, les ancrages philosophiques, les affiliations sectaires, les concurrences entre écoles font que, contrairement à une idée reçue, on ne peut identifier un noyau originel qui constituerait en quelque sorte une essence de la discipline, un yoga breveté « authentique ». Pourtant, si un tel noyau original tient surtout de l’imaginaire moderne avide de « traditions authentiques », il y a bien un objectif commun à tous les yogas communs historiques : la délivrance de la souffrance existentielle, duhkha, qui s’exerce sur tous les plans – physique, psychologique, spirituel – donc une visée thérapeutique évidente…

Cependant, il faut souligner d’emblée que cette souffrance multiforme, ses causes et ses remèdes sont analysés dans une perspective métaphysique, à la différence de l’approche médicale. Duhkha est le signe d’une condition humaine universelle, qui enferme l’être humain à la fois dans une existence actuelle malheureuse et dans un contexte plus vaste gouverné par les réincarnations et un temps cosmique cyclique. Est yogi celui qui en refuse la contrainte et travaille ardemment à la réalisation de cet objectif transcendant, mukti ou moksha, la libération en cette vie de tous les conditionnements. Il y parvient d’abord par une pratique soutenue du contrôle et/ou de l’extinction du mental ou de l’ego (Yogasûtra I,2 : yoga citta vritti nirodhah), puisque c’est dans la composition du mental ou de l’ego que s’enracinent les conditionnements.

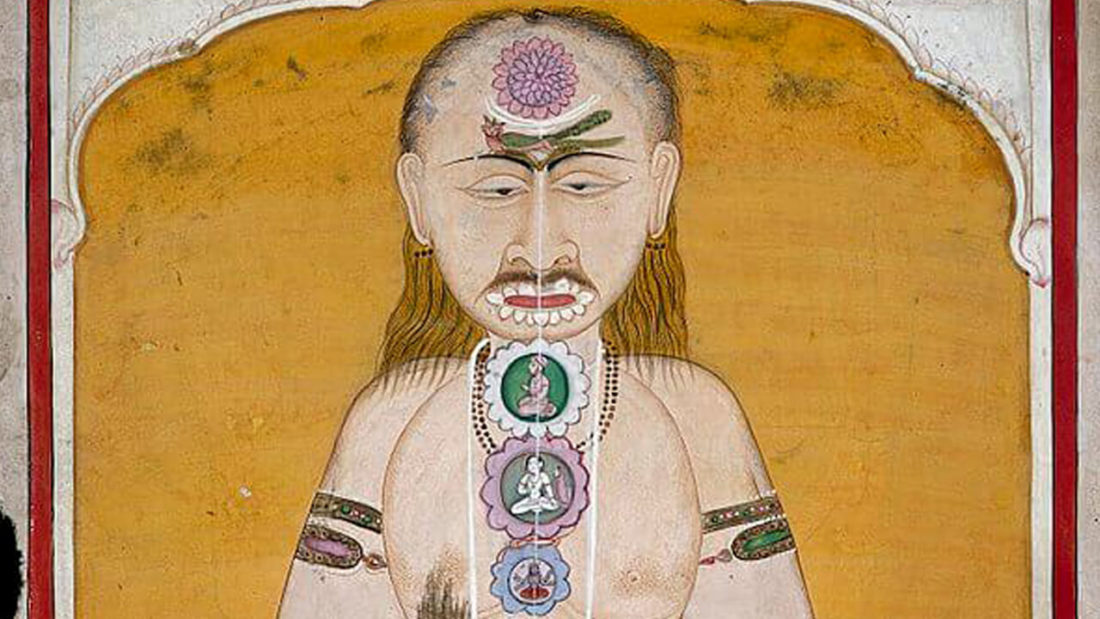

La spécificité du ou des yogas, c’est qu’ils proposent une discipline pratique de l’esprit, à travers la concentration, la méditation, l’usage de visualisations ou de vibrations sonores, ou l’abandon de soi à une divinité. Mais la pratique a nécessairement une dimension corporelle. le corps de chair participe de l’expérience de transformation, il est lui-même transformé en un espace intérieur dans lequel évoluent les éléments de la nature, les énergies, les souffles, la projection de figures divines. L’iconographie nous offre de nombreuses cartographies de cet espace……

Lisez la suite de cet article d’Ysé Tardan-Masquelier dans la Revue Française de Yoga n°71, paru en janvier 2025

Vous pourriez aussi être intéressé(e) par :

- 7 bonnes raisons de vous former au yoga

- Existe-t-il un diplôme de professeur de yoga reconnu par l’état ?

- Nos cours de yoga à l’École Française de Yoga

Pas de commentaires